NEWS TOPICS

日介連の活動報告や重要なお知らせをこちらでご覧いただけます。

すべてのお知らせを見る

ACTIVITYPOLICY

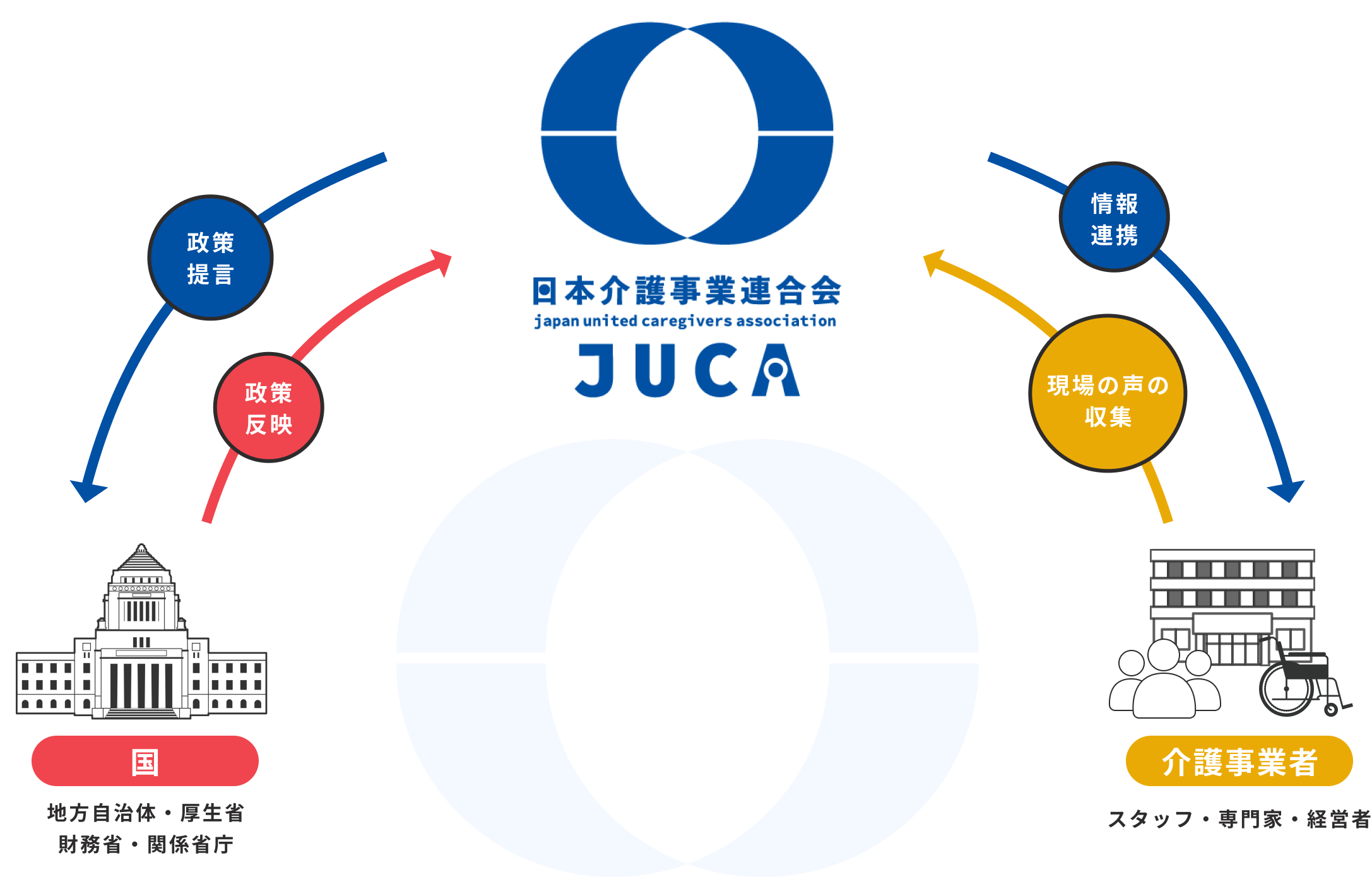

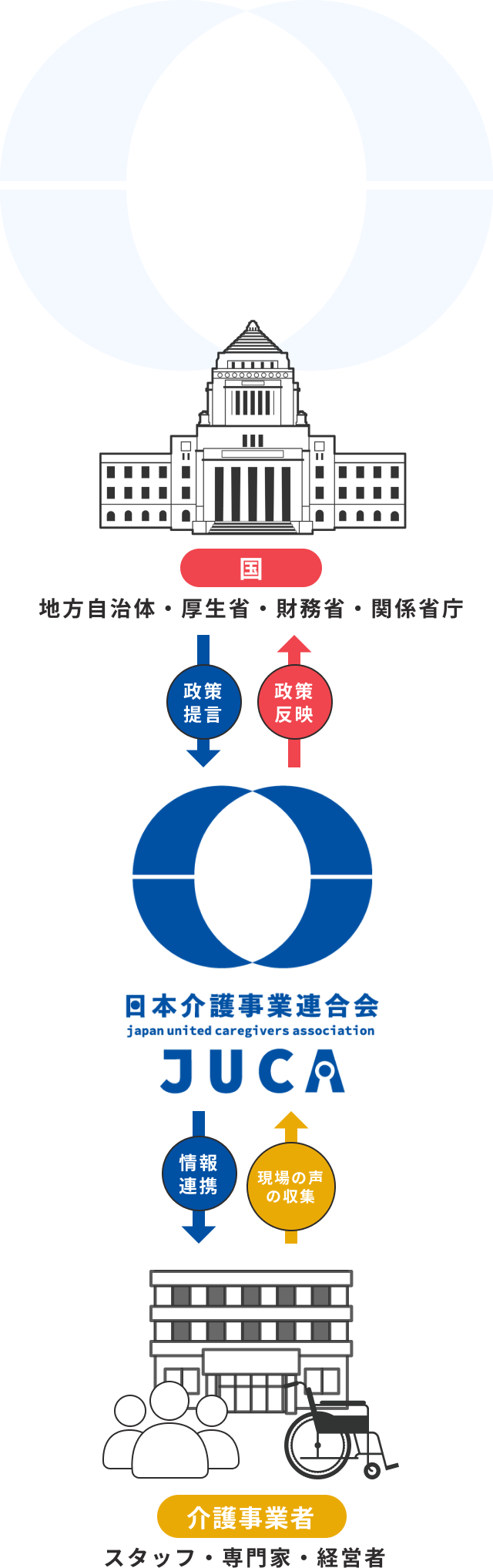

皆様の現場の声を政策提言・事業環境の改善に生かす組織

私たち日介連は、多数の皆様方のご意見・ご要望を国・各関係省庁へ積極的にお届けし、

施策に反映させるとともに、持続的な取り組みを通じて社会の更なる発展を目指してまいります。

共に創る

明日の介護を変える

経済団体

医療関連団体

介護関連団体

事業環境の改善

「高齢者」に対する社会的課題の解決策の創造と実践

日介連経営企画部門主導で企業と組織編制し、介護事業者と高齢者へ向けた連携を実施

MAJOR INITISTIVES

連携

協働

対象

:

介護事業者、介護従事者、各介護事業団体

主な取り組み

:

助成金活用、待遇改善、ICT推進、外国人労働力活用、再雇用環境整備

連携

協働

対象

:

医療事業者、医療従事者、各医療事業団体

主な取り組み

:

医療制度改革、ICT推進、再雇用環境整備、終末期医療改革

連携

協働

対象

:

リハビリ協会、薬剤師会、保健所、臨床検査技師会、未病学会、理学療法士会、健康相談所

主な取り組み

:

地域包括ケア、啓発セミナー、高齢者労働意欲促進

伴走型支援

対象

:

地方公共団体、不動産協会、福祉協議会、古民家協会、デベロッパー

主な取り組み

:

空き家活用、移住支援、住宅確保、助成金活用、バリアフリー整備

連携

協働

対象

:

地方公共団体、NPO法人、福祉協議会

主な取り組み

:

地域包括ケア、キャッシュレス活用、自立支援、介護難民ゼロ挑戦

日介連は、上記5つのカテゴリーを軸に、国や行政機関、地方公共団体、各業界団体と連携・協働し、高齢者や介護・医療従事者のための社会貢献活動を推し進めて参ります。

地域包括ケアシステムを充実させ、

高齢者が安心して暮らせる

福祉社会を実現する。

約束1

医療分野と連携し新たな事業の

モデルケースを構築する。

約束2

高齢者がIT社会に慣れ親しみ、

経済活動に参加し貢献できるよう

環境整備を進める。

約束3

介護事業者・従事者・高齢者の

金銭に関わる負担や

不安を解消する。

約束4

COMMITTEE INTRODUCTION

日介連の活動の中核を担う委員会の役割と活動をご紹介します。

すべての委員会を見る

ADMISSION

日本介護事業連合会へのご入会、お待ちしております。

各会員の種類に応じた特典と条件をご確認の上、ご入会ください。